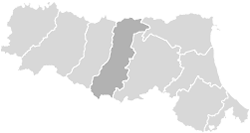

Home >> Nazione: Italia >> Regione: Emilia-Romagna >> Provincia: Modena

Provincia di MODENA

Capoluogo: Mòdena

Scheda

- Superficie: 2.688,65 Kmq

- Abitanti: 688.286

- Densità: 256,00 ab./Kmq

- Codice ISTAT: 036

- Numero comuni: 47

Provincia di Modena - Ambiti

DEFINIZIONE La netta divisione fra le tre zone qui individuate risulta evidente non solo ad un esame geomorfologico ma anche da un punto di vista più squisitamente economico. Le zone (essenzialmente: di pianura, di collina e di montagna) si distinguono, dunque, anche per una diversa vocazione dei sistemi economici, in realtà condizionati dalle posizioni geografiche e dalle conformazioni del territorio. La distinzione è più netta soprattutto fra le zone di pianura e di collina, da un lato, e quella montuosa, sull'altro versante, ma la forza centripeta di Sassuolo e di Vignola giustifica un'ulteriore divisione; i due comuni, peraltro, hanno tratto peculiarità e vocazione economica dalla loro importanza come mercati di sbocco di una zona frutticola.

Pianura modenese: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Formigine, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Spilamberto.

Appennino modenese: Fiorano Modenese, Frassinoro, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Vignola, Zocca.

Frignano: Fanano, Fiumalbo, Lama-Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola.

PIANURA MODENESE

Territorio. Attraversata dai fiumi Secchia e Panaro (a ovest e a est), è punteggiata da zone umide, nei pressi dei confini provinciali, che tra riserve, aree di riequlibrio e oasi faunistiche la rendono quasi un unico giardino tutelato. Ne sono esempio: la zona del Secchia, la cui vegetazione è quella tipica degli ambienti umidi, con salici, pioppi, ontani, olmi (tra le specie arboree); salice, sanguinello, rovo, biancospino (tra quelle arbustive); canne palustri, giunchi, ninfee (tra le specie erbacee igrofile); la zona umida nei pressi di Nonantola, la più estesa area boscata della pianura modenese, con arbustivi e arboree, tipiche degli antichi boschi di pianura scomparsi; l'oasi di protezione della fauna Valdisole e tutte le aree protette che, con la riproduzione di ambienti più o meno vicini nello spazio e nel tempo, conferiscono movimento e dinamismo alla zona della provincia pianeggiante per eccellenza.

Comunicazioni. I due tracciati autostradali A1 Milano-Napoli e A22 Brennero-Modena, pressoché perpendicolari, toccano il capoluogo provinciale e costituiscono gli assi portanti della viabilità provinciale, oltre che della pianura modenese. La storica strada statale n. 9 via Emilia è affiancata da altri tracciati che riescono a toccare tutte le zone della pianura, che peraltro trae vantaggio dalla conformazione

orografica del territorio per comunicazioni di buon livello; sono la n. 12 dell'Abetone e del Brennero; la n. 413 Romana; la n. 468 di Correggio; la n. 569 di Vignola; la n. 486 di Montefiorino; la n. 255 di San Matteo Decima; la n. 568 di Crevalcore e la n. 623 del Passo Brasa. Le principali linee ferroviarie completano il quadro delle comunicazioni della zona, che non è dotata di porti né di aeroporti: sono la Bologna-Verona; la Bologna-Milano; la Modena-Verona e la Reggio Emilia-Sassuolo-Modena.

Storia. Le vicende del capoluogo hanno per qualche verso condizionato quelle del territorio circostante, sebbene in maniera non sempre omogenea. Le origini liguri, il governo etrusco, prima, l'occupazione da parte dei galli boi, nei secoli V-IV a.C., le successive incursioni barbariche, con le conseguenti dominazioni spesso rovinose, ebbero le loro ripercussioni anche nel resto della zona. Con la sconfitta dei galli da parte dei romani, nel secolo III a.C., iniziò una nuova era per Modena, che nel 183 a.C. divenne colonia romana e municipio assegnato alla tribù Pollia; di lì a poco si sarebbe sviluppata come grosso e ricco centro economico, per la produzione di lane e vini. Nel 43 a.C. vi ebbe luogo la battaglia tra Antonio e Decimo Bruto. La sua posizione di cerniera fra le due zone pose in conflitto continuo i longobardi dell'Emilia e i bizantini dell'Esarcato (che dominavano Bologna), che ne pretendevano la supremazia. Le forze della natura ebbero ragione per un periodo sulla popolazione, che fu costretta all'esodo a causa dell'impaludamento delle campagne, causato dai fiumi non arginati. Dopo il IX secolo, grazie all'intervento del vescovo che ne era a capo, si instaurò in Modena il dominio dei vescovi-conti; conseguenze per il circondario furono soprattutto nell'inizio delle diatribe territoriali con Bologna per stabilire la linea di demarcazione romana (primo documento che attesti la contesa è il placito dell'imperatore Ottone I, del 969). Intanto il contado circostante era stato affidato ad Azzo Adalberto di Canossa, nel 961, che ne trasmise per via ereditaria il privilegio ai discendenti fino alla loro estinzione. Una svolta ulteriore per la zona è data dalla erezione in libero comune di Modena, risalente agli inizi XII secolo, cui segue l'adesione al partito imperiale, prima, e alla Lega lombarda, poi. Le lotte contro Bologna e Ferrara furono la parte più importante della politica estera della zona; alla seconda fu sottoposta, nella persona del signore Obizzo d'Este, nel 1288 e per sostenere le contese contro Bologna accettò il vicario dell'imperatore Enrico VII di Lussemburgo, di volta in volta sottomettendosi a diversi signori. Vinta la battaglia contro Bologna a Zappolino, tornò agli Estensi nel 1336. Al loro dominio è dovuto lo splendore della corte rinascimentale, fra le più belle mai esistite. Alla fine del XVI secolo, quando lo stato della chiesa sottrasse Ferrara agli Estensi, divenne capitale del ducato omonimo. Nel XVIII secolo, dopo che Napoleone ne abolì il ducato, fu unita alla repubblica Cispadana; dopo una breve occupazione da parte di Murat, gli austriaci vi insediarono il duca Francesco IV d'Asburgo-Este. Il periodo della seconda guerra d'indipendenza provocò agitazioni e, dopo un periodo di dittatura da parte del Farini, nel 1860 fu annessa al regno di Sardegna.

Struttura socio-economica. Il capoluogo di provincia riesce a catalizzare tutta l'attenzione di chi si accinga ad esaminare l'economia della provincia nel suo insieme. E a giusta ragione: è la capitale del settore metalmeccanico come della produzione di figurine (in tutta la penisola sono noti i marchi di entrambi i comparti citati); nel distretto di Modena si registra un numero significativo di addetti nella fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura; Modena è il luogo di produzione di eccellenti aceti balsamici come di tutto ciò che di commestibile si possa ricavare dal maiale, con particolare predilezione per zamponi, cotechini, “cappelli di prete”; costellata di teatri, mostra un'attenzione per le iniziative culturali, che non la tengono indietro neanche in materia di cultura. In particolare, la fruizione e la produzione libraria ne sono un fiore all'occhiello, sin dagli anni '70 del XX secolo, quando si è dato il via all'apertura di nuove biblioteche, librerie: spicca la biblioteca estense, la più ricca per numero di volumi e per la presenza di incunaboli e codici miniati, ma numerose sono le biblioteche specializzate, che ne costituiscono peculiarità. Dei tanti editori famosi in tutta Italia, molti avviarono la loro attività a Modena, tanto da renderla il secondo polo editoriale della regione. Nella pianura modenese l'economia fonda le sue basi anche su altre aree. È il caso del distretto di Carpi, in cui si concentra l'industria tessile, con una serie di piccole imprese contoterziste e artigiane specializzate nella produzione di maglieria e di articoli di maglieria per conto di aziende più grandi. Il distretto di Mirandola, invece, possiede uno sviluppato comparto biomedicale, in cui si rileva un numero significativo di addetti nella fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici; la trasformazione industriale di quest'area agricola della “bassa modenese” è avvenuta negli anni '60 del XX secolo; l'evoluzione del comparto biomedicale è stata tanto rapida da raggiungere livelli di importanza internazionale, per decine di imprese che contano migliaia di addetti. Si tratta di imprese di medie dimensioni ad alto contenuto tecnologico e innovativo, che hanno portato nel tempo, per “gemmazione”, alla costituzione di un indotto di notevole rilievo.

APPENNINO MODENESE

Territorio. Vi sono compresi i comuni della sponda destra della valle del Secchia, fino a Sassuolo, l'intera valle dell'affluente Dragone, come la sponda destra di quella del Dolo (anch'esso affluente del Secchia), ma vi rientra anche Fiorano Modenese, sede della riserva naturale delle Salse di Nirano (il termine salse si riferisce a emissioni di fanghi salati e di acque melmose fredde che si depositano in rilievi conici, dalla cima dei quali fuoriescono gas e sostanze bituminose), e vi appartengono le terre

comprese tra i fiumi Reno e Panaro. Un cenno a parte merita Maranello, vicina a Sassuolo soprattutto da un punto di vista storico e di riferimento per i servizi. Estesa per una ventina di chilometri dalle giogaie appenniniche alle colline, la valle del Dragone va degradando dai 1.700 metri di altitudine dell'Alpe di San Pellegrino ai circa 300 metri, nella zona della sua confluenza nel Dolo. Proveniente dalla lontana Alpe di Succiso, il Secchia, adagiato nel letto ghiaioso, attraversa i solchi vallivi di natura argillosa della bassa fascia collinare pedemontana, dall'aspetto spoglio. Più densamente popolate risultano le zone inferiori dei fianchi della montagna, sui quali la vegetazione si infittisce e dove ai coltivi si alternano querceti e castagneti. Le alte valli del Dragone e del Dolo sono dominate, invece, dalle faggete, il cui ricco sottobosco risulta maculato dalle aree a pascolo. Le cime più elevate recano i colori della prateria d'altura, di volta in volta punteggiata dal mirtilleto e, allo sciogliersi delle nevi, dal violaceo colore dei crochi in fiore. Qui l'ambiente naturale non è stato deturpato da una dissennata edilizia e gli abitati offrono ancora il loro aspetto originario. Diversa è la porzione di territorio appenninico compresa tra i fiumi Reno e Panaro. La zona, come il resto del medio Appennino, fa registrare nei fondovalle la presenza di calanchi. Lì dove i rilievi divengono più elevati, invece, si trovano ammassi di arenarie, in cui ripidi versanti sono ricoperti di bosco, che delimita gli altipiani coltivati a prato e cereali. Sulle colline prospicienti il Panaro è il parco dei sassi di Roccamalatina, che si estende per circa 1.040 ettari e che è caratterizzato dalle colline argillose digradanti verso il Panaro; questo è circondato da un ambiente ricco di flora e di fauna.

Comunicazioni. Attraversata dalla sola autostrada A1 Milano-Napoli è servita anche dalle strade statali n. 467 di Scandiano, n. 486 di Montefiorino, n. 569 di Vignola e n. 623 del Passo Brasa. Le linee ferroviarie che la collegano con il resto della regione e della penisola sono: la Reggio Emilia-Sassuolo-Modena e la Bologna-Milano.

Storia. La media valle del Secchia fu luogo privilegiato di insediamento dall'epoca preistorica all'età romana. Antichissime stirpi abitarono questa zona, come testimoniano il villaggio preistorico di Montequestiolo (comune di Zocca) e le Veneri steatopige rinvenute a Savignano sul Panaro, luogo di confine tra le province di Bologna e Modena e fra queste conteso come i territori di Vignola e Marano. Nell'VIII secolo d.C. nella val di Dolo ebbe sede un'arimannia, importante stazione agricolo-militare. Nello stesso periodo lungo la valle del Dragone fu aperta quella “via Bibulca” di collegamento fra il modenese e la zona lucchese, utilizzata come itinerario transappenninico fino a buona parte dell'età moderna. A rendere omogenea culturalmente quest'area appenninica contribuì la signoria del feudo abbaziale di Frassinoro, che dominò fra i secoli XI e XII sulle valli Dragone e di Dolo. All'epoca matildica si deve la costituzione di rocche di vedetta e diverse furono le signorie che attraversarono la zona, come quella degli Estensi. Parte del territorio fu inglobata nella Cispadana e poi nella repubblica Cisalpina ma memorabile resta la storia recente della zona, che ricorda le lotte sociali dei braccianti, quella mezzadrile dell'inizio del XX secolo e le lotte antifasciste, seguite, dal 1944, da quelle partigiane. Al 17 giugno 1944 risale la presa da parte dei partigiani della Rocca di Montefiorino, da cui ebbe inizio il periodo che viene ricordato come quello dei “45 giorni della Repubblica di Montefiorino”; alla cacciata dei fascisti corrispose una concentrazione nella rocca di circa 5.000 uomini, in buona parte disertori della repubblica di Salò, che si organizzarono nel corpo d'armata Centro Emilia. Il 30 luglio dello stesso anno i nazifascisti iniziarono un rastrellamento cui i partigiani non riuscirono a tenere testa; un risultato innegabile fu lo sforzo bellico cui i nazifascisti furono costretti, che li vide impegnati in maniera notevole.

Struttura socio-economica. Un tempo la zona pedemontana modenese era rivestita da estese piantagioni di noci, che venivano utilizzate per la produzione domestica del nocino; attualmente quel liquore, inserito nel catalogo dei liquori italiani nell'area del mercato comune europeo, ha raggiunto un successo commerciale notevole e una qualità garantita dal Consorzio nocino tipico del modenese. La valle del Panaro che circonda Vignola a primavera si infiora di bianco e all'incanto paesaggistico fa riscontro un ritorno economico nel giro di pochi mesi. La produzione di ciliege è di alcune decine di migliaia di quintali, tale da consentire l'esportazione nell'area geografica della Comunità europea. Anche qui si è costituito un Consorzio, quello

della ciliegia tipica, che garantisce la provenienza delle ciliege di Vignola. Quella della lavorazione delle ceramiche è un'altra antica attività, che ha tradizioni documentate sin dal XII secolo; la presenza di cave d'argilla marnosa nei pressi di Sassuolo ha consentito l'affermazione di tale attività. La fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica, localizzata nel distretto di Sassuolo e nei comuni modenesi del distretto di Castellarano (Reggio nell'Emilia), costituisce, in termini di addetti, la principale specializzazione manifatturiera della provincia: è una produzione destinata soprattutto ai mercati esteri. Nella zona di Sassuolo è ben inserita anche la metalmeccanica.

FRIGNANO

Territorio. La sua orografia movimentata conta su quote minime di 199 metri e su quella massima di 2.165 metri del monte Cimone, l'emergenza più rilevante dell'Appennino settentrionale. Le prime colline, anch'esse punteggiate di calanchi, sono ricoperte di boschi misti, ove primeggiano la roverella, l'orniello e il carpino nero. Di diversa composizione sono i boschi man mano che si sale di quota: le valli divengono più profonde e più frequenti sono i boschi, dove si trovano il cerro (tipo di quercia che può vivere per centinaia di anni), i castagneti, boschi da frutto. Un ricordo del passato, in cui il castagno apparteneva alla cultura del luogo in maniera determinante, è la presenza dei “metati”, specie di capanne-essiccatoi. I sassi di Varana e il sasso Tignoso sono i tipici affioramenti della zona: grandi rocce di origine vulcanica. A Polinago, poi, è un monolite orizzontale di arenaria, denominato Ponte del Diavolo o Ponte Ercole, che costituisce particolare emergenza geologica. Vere e proprie foreste ricoprono il territorio oltre i 1.000 metri di altitudine; costituite soprattutto da latifoglie, ma anche da conifere, sono dotate di un sottobosco ricco di numerosi frutti: mirtilli, fragole, lamponi. Oltre i 1.800 metri si raggiungono i limiti della vegetazione arborea: il paesaggio è costituito da praterie di crinale, da brughiere; è possibile incontrare marmotte e aquile reali, fra pendii e pareti rocciose. Ai numerosi corsi d'acqua (come il Panaro e i suoi affluenti) si alternano molti laghi di origini diverse: il lago Santo, il Baccio; il lago della Ninfa, lo Scaffaiolo, il lago Pratignano e il lago della Ninfa.

Comunicazioni. Sebbene non servita direttamente da tracciati autostradali né da linee ferroviarie, la zona è ben collegata al resto della regione tramite le strade statali n. 12 dell'Abetone e del Brennero, n. 324 del Passo delle Radici e n. 623 del Passo Brasa, oltre che dalle strade provinciali.

Storia. Sin da epoche preistoriche diverse etnie si stabilirono fra i suoi confini. Fra essi: i friniati, popolazioni liguri che ne hanno conservato traccia nel nome del territorio; gli etruschi, cui si devono molti toponimi locali, e i celti, una traccia della cultura dei quali è nei particolari tetti delle capanne. Numerosi furono i combattimenti a scopo di conquista, nel tentativo di impossessarsi di un territorio ricco e dalla posizione favorevole strategicamente. I romani riuscirono per primi a conquistarlo, deportandone gli abitanti; li seguirono i longobardi e i bizantini. Nacquero le prime importanti fortificazioni dell'Appennino, che costituiva il limite fra il regno longobardo e il resto della penisola. Al medioevo risale una serie di importanti personaggi e avvenimenti; fra i più famosi furono: Matilde di Canossa, i conti Gomola, i Gualandelli, signori dell'alta valle del fiume Scoltenna, la famiglia dei Montecuccoli (da cui venne l'abile condottiero Raimondo, che riuscì a sconfiggere i turchi nel 1664, nella battaglia sul fiume Raab). Entrato a far parte del ducato estense, il Frignano vi rimase fino all'unità d'Italia.

Struttura socio-economica. Le attività economiche tradizionali dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'allevamento zootecnico si affiancano a piccole e medie industrie e a un crescente terziario avanzato. L'industria legata al settore primario trova nella trasformazione alimentare di carni e nella produzione del formaggio Parmigiano il suo naturale sbocco. Anche il commercio e il turismo riescono a trarre vantaggio dalle emergenze architettoniche del passato, come dai beni paesaggistico-ambientali, che hanno trovato momento di tutela e punto di forza nell'istituzione del parco regionale dell'alto Appennino modenese, di cui il Frignano è il protagonista anche per la dotazione di impianti per lo sci alpino e per lo sci di fondo, per cui è dotato di impianti adeguati.

Invia segnalazione | Invia una foto