Home >> Nazione: Italia >> Regione: Marche >> Provincia: Pesaro e Urbino

Provincia di PESARO E URBINO

Scheda

- Superficie: 2.564,21 Kmq

- Abitanti: 363.529

- Densità: 141,77 ab./Kmq

- Codice ISTAT: 041

- Numero comuni: 60

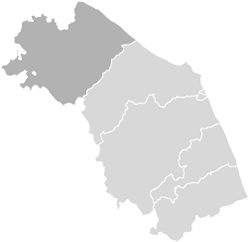

Provincia di Pesaro e Urbino - Ambiti

DEFINIZIONE Dal punto di vista geomorfologico, demografico ed economico, la provincia presenta elementi di forte omogeneità con il resto della regione, in cui si riconoscono tre ambienti naturali e antropici principali, quello costiero, quello collinare e quello montano. Sulla base di criteri storici è però possibile individuare anche un ulteriore ambito sub-provinciale, quello corrispondente al Montefeltro, straordinaria terra ricca di cultura e di storia.

Fascia costiera: Fano, Gabicce Mare, Mondolfo, Pesaro.

Entroterra collinare e montano: Acqualagna, Apecchio, Barchi, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Cartoceto, Colbordolo, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontone, Gradara, Isola del Piano, Mercatello sul Metauro, Mombaroccio, Mondavio, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Peglio, Pergola, Petriano, Piagge, Piobbico, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant’Angelo in Lizzola, Sant’Angelo in Vado, Sant’Ippolito, Serra Sant’Abbondio, Serrungarina, Tavullia, Urbania, Urbino.

Montefeltro: Auditore, Belforte all’Isauro, Carpegna, Casteldelci, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Montegrimano, Novafeltria, Pennabilli, Piandimeleto, Pietrarubbia, San Leo, Sant’Agata Feltria, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Talamello, Tavoleto.

FASCIA COSTIERA

Territorio. Due sono i tipi morfologici principali della fascia costiera pesarese, il più diffuso dei quali è anche quello più caratteristico dell’intero litorale marchigiano, in cui prevalgono coste basse e sabbiose; l’altro caratterizza la zona litoranea a nord della foce del fiume Foglia, tra Pesaro e Gabicce Mare, dove si erge lo spettacolare monte San Bartolo. Protetto da un parco regionale, quest’ultimo presenta pareti rocciose di arenaria, marne e gesso, che sfiorano i 200 metri di altezza e scendono a picco sul mare; queste alte scogliere, che dominano una strettissima lingua di spiaggia, sono ricoperte, sui versanti rivolti verso l’entroterra, da una fitta macchia mediterranea e da folti e odorosi ginestreti. Notevole è la varietà dell’avifauna svernante (cormorano dal ciuffo, svasso piccolo, smergo minore e starna) mentre la fauna terrestre e la flora degli arenili sabbiosi risultano notevolmente ridotte a causa del pro

cesso di urbanizzazione. Sopravvivono poche specie floristiche adatte all’ambiente salmastro, quali la soldanella di mare, l’ammofila, il papavero delle sabbie, il piumino, la ruchetta di mare e l’erba medica marina.

Comunicazioni. Lungo la fascia costiera si snodano tre importantissime vie di comunicazione: l’autostrada Bologna-Taranto (A14), la strada statale n. 16 Adriatica e la linea ferroviaria Bologna-Bari; quest’ultima costeggia il lungomare dal confine meridionale della provincia fino a Pesaro, dove s’inoltra nell’entroterra, per aggirare il monte San Bartolo. Sulla strada statale Adriatica s’innesta, all’altezza di Pesaro, la statale n. 423 Urbinate, che congiunge Urbino con il capoluogo di provincia, mentre su Fano convergono le statali n. 3 Flaminia e n. 73 bis di Bocca Trabaria.

Storia. In epoca molto remota, dall’entroterra della provincia e più precisamente da un florido insediamento sorto in corrispondenza della località di Novilara, venne a stabilirsi sul litorale, alla foce del fiume PISAURUS (l’odierno Foglia), un’antica e nobile civiltà, di probabile ceppo piceno. La fascia costiera della provincia, pertanto, ricopriva, molto prima dell’avvento dei romani, un ruolo di fondamentale importanza nell’ambito dei traffici commerciali fra la Grecia e l’Adriatico settentrionale. Nel 184 a. C Quinto Fulvio Nobiliore fondò la colonia romana di PISAURUM, che in seguito al declino dell’impero romano fu travolta dalle invasioni barbariche: distrutta totalmente da Vitige, re dei goti, essa fu ricostruita nel 544 dal generale bizantino Belisario, che la inserì nella Pentapoli marittima insieme a Rimini, Fano, Senigallia e Ancona. Nel corso del Medioevo ai Malatesta, che acquisirono la signoria di gran parte degli abitati costieri tra la fine del Duecento e la prima metà del Trecento, seguirono gli Sforza, i Borgia e i Della Rovere; questi ultimi esercitarono il loro dominio sino al 1631, quando lo Stato Pontificio inviò nella zona i suoi legati, prendendone possesso diretto. L’11 settembre 1860 Pesaro fu occupata dal generale Cialdini e successivamente annessa al regno d’Italia col resto della regione. Durante la seconda guerra mondiale fu caposaldo della cosiddetta “linea gotica” -linea difensiva approntata dai tedeschi tra Rimini e Massa, in Toscana, per fronteggiare l’avanzata degli alleati anglo-americani in Italia- e fu pertanto duramente bombardata.

Struttura socio-economica. La zona presenta un’elevata concentrazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere, a riprova della sua spiccata vocazione turistica: è infatti conosciuta e apprezzata a livello internazionale per le sue belle spiagge e le acque pulite; il mare, inoltre, è fonte di ricchezza attraverso le attività legate alla pesca e alla cantieristica navale. Il settore primario produce ortaggi, olive, uva, frutta e cereali mentre l’industria è assai dinamica nei comparti del mobile, del legno, della carta, della trasformazione agro-alimentare, della gomma, della plastica, dell’elettronica, della meccanica e della metallurgia; l’artigianato, inoltre, è presente con la produzione di ceramiche e maioliche, con la lavorazione del rame sbalzato e con quella dei metalli preziosi, particolarmente vivace nel comune di Fano.

ENTROTERRA COLLINARE E MONTANO

Territorio. Questo ambito occupa gran parte del territorio provinciale e presenta una grande varietà di paesaggi: solcato da alcune imponenti valli fluviali principali, è interessato, da ovest verso est, dalla dorsale appenninica umbro-marchigiana (monti Catria e Nerone), dalla dorsale propriamente marchigiana (monti del Furlo) e dal massiccio delle Cesane. La natura prevalentemente calcarea del suolo è all’origine di suggestivi scenari naturali: incisi da cañon, doline e canaloni, svettanti con guglie calcaree dalle forme bizzarre, i monti Catria e Nerone sono ricoperti da un fitto manto boschivo (faggio, leccio, ginepro e terebinto) e abitati da diverse specie di rapaci e mammiferi di montagna; la gola del Furlo, profonda incisione creata dal fiume Candigliano alle falde dei monti Pietralata e Paganuccio, con pareti strapiombanti che raggiungono i 500 metri di altezza, è invece rivestita da una fitta macchia mediterranea (leccio, fillirea e terebinto) e da boschi misti di roverella e carpino nero, regno di cinghiali, daini e caprioli nonché di numerosi rapaci; il massiccio delle Cesane, rivestito da varie specie di conifere (pino, cedro, cipresso e abete) e da una folta macchia mediterranea, s’innalza al centro di dolce un paesaggio collinare, dominato dalle colture agricole, e ospita daini, caprioli, cinghiali, lepri, ghiri, moscardini, scoiattoli e numerosi volatili (bianconi, picchi, crocieri e aquile reali). La parte collinare del comprensorio presenta il tipico paesaggio rurale marchigiano, interrotto da piccole formazioni boschive prevalentemente governate a ceduo.

Comunicazioni. Le principali arterie viarie dell’entroterra pesarese si snodano tutte lungo gli assi vallivi dei maggiori fiumi della provincia: la strada statale n. 423 Urbinate corre infatti parallela e contigua per metà al torrente Apsa e per metà al fiume Foglia; la n. 73 bis di Bocca Trabaria e la n. 3 Flaminia, dopo aver attraversato l’Appennino centrale, lambiscono entrambe il tratto del fiume Metauro che si snoda tra Fossombrone e Fano; la n. 424 della Val Cesano, inoltre, sfrutta il fondovalle del fiume Cinisco fino alla confluenza con il fiume Cesano. Dalla statale n. 3 Flaminia si dirama la n. 257 Apecchiese, che si spinge fino a Città di Castello (PG), in Umbria.

Storia. La zona montuosa a ridosso del confine con l’Umbria ha rappresentato sin dall’antichità una via obbligata per le popolazioni che dall’interno premevano verso la fascia costiera in cerca di sbocchi e scambi commerciali. Conobbe pertanto la stabile presenza dell’uomo fin da epoche molto antiche: Serra Sant’Abbondio risulta popolata a partire dall’età del bronzo e nel III secolo a. C. fu teatro degli scontri tra le milizie romane e la coalizione gallo-sannitica; Cantiano fu fondata nel VII secolo a. C. da un gruppo di italici provenienti dalla pianura padana; Cagli, già abitata dagli umbri, divenne in età romana una delle più importanti STATIONES lungo la via Flaminia; Urbino, l’antica URVINUM METAURENSE, assunse in epoca romana un ruolo di primo piano che riuscì a conservare con il passare dei secoli. Sotto il dominio

bizantino Urbino, Cagli e Fossombrone vennero a costituire, con Gubbio e Jesi, i capisaldi della Pentapoli montana, soggetta all’esarcato di Ravenna. Nel 1155 Urbino, di fede ghibellina, fu concessa ad Antonio da Montefeltro, che, avendo sedato a Roma una rivolta contro Federico I Barbarossa, fu eletto conte e vicario imperiale della città. Il lungo dominio dei Montefeltro toccò il massimo splendore con il duca Federico da Montefeltro (XV secolo): questi trasformò Urbino nella capitale di un vasto ducato e ne fece il punto di riferimento per i massimi esponenti dell’arte e della cultura rinascimentali, da Piero della Francesca a Francesco di Giorgio Martini. La porzione di territorio circostante le basse valli dei fiumi Metauro e Cesano fu invece soggetta per lungo tempo al vicariato di Mondavio, feudo ecclesiastico dei Malatesta, entrando a far parte del ducato di Urbino con l’avvento dei Della Rovere.

Struttura socio-economica. Seppure ancora in parte legata alle tradizionali attività agricole (coltivazione di cerali, ortaggi, uva da vino, barbabietole, olive e, in misura minore, tabacco) e zootecniche, oltre che a quelle silvocolturali nelle zone più interne, l’economia locale è tuttavia dinamicamente protesa verso altri tipi di attività produttive. L’industria ha il suo pilastro nei comparti tradizionali della regione, ovvero nella produzione di mobili, confezioni, pelletteria e calzature nonché nella trasformazione e conservazione dei prodotti della terra -tuttavia sono presenti e vitali anche i comparti dell’elettronica, della gomma e della plastica, dei giocattoli e della carta-. L’artigianato produce rinomate e squisite ceramiche, raffinati monili d’oro, pelletteria, oggetti in vimini e giunco -esclusivamente nel comune di Sant’Ippolito-. Grazie alle bellezze naturalistiche locali, alle molte raffinatezze gastronomiche tipiche della zona e ad un’offerta ricettiva moderna ed attenta alle esigenze dei visitatori, il turismo rappresenta una voce in ascesa nell’economia del territorio.

MONTEFELTRO

Territorio. Posto all’estremità nord-occidentale della regione e separato dal resto della provincia dal corso del fiume Foglia, il Montefeltro presenta un’armonica alternanza di caratteri montani e di tratti tipicamente collinari. Nelle sue valli, solcate da ben tredici fiumi, si dispiega un dolcissimo paesaggio agricolo, caratterizzato dalle geometrie dei coltivi; i rilievi maggiori, su cui svettano imponenti castelli e fortezze, sono invece ricoperti da un fitto manto boschivo (carpino nero, orniello, faggio e soprattutto cerro). Torrioni rocciosi dalle strane forme, chiamati localmente “penne”, s’innalzano tra Perticara (Talamello) e San Leo, tra l’Alpe della Luna e sasso Simone,

offrendo spettacoli sorprendenti e mutevoli. Lupi, cinghiali, caprioli, piccoli mammiferi e rapaci costituiscono la fauna tipica del comprensorio.

Comunicazioni. Quest’ambito sub-provinciale è servito da un’unica arteria di rilievo, la strada statale n. 258 Marecchia, che, con tracciato non sempre scorrevole, collega Sansepolcro (AR), in Toscana, con Rimini, in Emilia-Romagna.

Storia. Secondo alcuni studiosi il toponimo di questo storico ambito territoriale proverrebbe dall’antico insediamento di MONS FERETRI o FERETRIUS, chiamato così a cagione di un tempio dedicato a Giove Feretrio, situato in prossimità del colle dove in seguito fu edificata l’attuale rocca di San Leo. A partire dal XII secolo il territorio fu teatro dell’ascesa dei Carpegna, dai quali ebbero origine i Montefeltro, signori di Urbino, tra i più illustri esponenti del partito filoimperiale nei secoli XIII e XIV; dal 1234, quindi, fu inglobato nella contea di Urbino e ne seguì le vicende storiche. Conteso dai Malatesta di Rimini e dai granduchi di Toscana, alla morte senza eredi dell’ultimo dei Montefeltro, Guidobaldo, marito di Elisabetta Gonzaga, passò al nipote di questi, Francesco Maria I della Rovere (1508); questa illustre famiglia nobiliare tenne le redini del potere fino al 1631, quando le sfortunate vicende coniugali e familiari dell’ultimo duca di Urbino, Francesco Maria II della Rovere, condussero alla devoluzione del ducato alla Santa Sede per diritto feudale. Da questo momento in poi seguì le sorti dello Stato della Chiesa fino all’annessione al regno d’Italia (1860), fatta eccezione per il periodo dell’occupazione napoleonica, quando venne inserito nel dipartimento del Rubicone. Dopo l’unità d’Italia fu suddiviso amministrativamente tra le province di Forlì e Pesaro e Urbino.

Struttura socio-economica. Seppure in contrazione rispetto a qualche decennio fa, il settore primario rappresenta ancora una fonte di reddito importante: le coltivazioni principali sono quelle dei cereali e del foraggio, seguite a distanza da quella dell’uva da vino; nonostante la drastica riduzione di stalle e capi di bestiame che si è verificata dal secondo dopoguerra ad oggi, inoltre, la zootecnia è ancora vitale e, nel caso dell’allevamento avicolo, in espansione. Il settore secondario, pur presente, non mostra ancora i livelli di sviluppo e di occupazione raggiunti in altre zone della provincia: i comparti più dinamici sono quelli del mobile, dell’elettronica, della gomma e della plastica, delle confezioni, della pelletteria e dei prodotti alimentari. Le attività turistiche, sostanzialmente legate alla bella stagione, sono favorite dalla ricchezza storico-architettonica dei luoghi ma appaiono ancora sottodimensionate rispetto alle potenzialità del territorio.

Invia segnalazione | Invia una foto