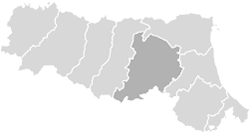

Home >> Nazione: Italia >> Regione: Emilia-Romagna >> Provincia: Bologna

Provincia di BOLOGNA

Capoluogo: Bologna

Scheda

- Superficie: 3.702,53 Kmq

- Abitanti: 976.175

- Densità: 263,65 ab./Kmq

- Codice ISTAT: 037

- Numero comuni: 60

Provincia di Bologna - Ambiti

DEFINIZIONE È possibile ripartire la circoscrizione bolognese in tre ambiti, individuati sulla base dei caratteri territoriali e urbanistici e della definizione della capacità di attrazione e del raggio d’influenza dei centri principali: la Pianura bolognese, che trova il suo naturale punto di aggregazione nel capoluogo di provincia; l’Imolese, che riunisce i comuni che hanno in Imola il naturale punto di riferimento per il lavoro, i servizi e il commercio; l’Appennino bolognese, all’interno del quale -nonostante l’evidente omogeneità orografica- non sono emersi poli in grado di esercitare un’attrazione socio-economica tale da contrastare la forza centrifuga che fa gravitare i comuni sul capoluogo di provincia.

Pianura bolognese: Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Ozzano dell’Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese.

Imolese: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano.

Appennino bolognese: Bazzano, Camugnano, Casalecchio di Reno, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castello di Serravalle, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monterenzio, Monte San Pietro, Monteveglio, Monzuno, Pianoro, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa.

PIANURA BOLOGNESE

Territorio. Bologna è situata ai piedi delle ultime propaggini dell’Appennino, tra il fiume Reno e il torrente Savena, dove i due corsi d’acqua sboccano nella pianura padana; situata lungo la via Emilia, ha registrato una forte espansione alle due estremità della grande arteria e la sua area periferica, a carattere industriale e di edilizia popolare, è saldata, a est, con San Lazzaro di Savena. Rilevante è anche lo sviluppo a nord e a nord-est verso la pianura, favorito dalla presenza della rete ferroviaria, mentre a sud nuovi quartieri residenziali sono sorti nell’area pedemontana. A nord di Bologna, verso Ferrara e Modena, il paesaggio, liscio e ordinato, è punteggiato da casolari contadini, borghi e cittadine (questi ultimi, spesso di origine medievale, sono stati teatro di vicende storiche, di cui conservano architetture, antichi castelli, vestigia e testimonianze). È uno scenario tipicamente rurale: questa zona infatti è stata abitata, già in epoca romana, per la sua ricchezza agricola e nella divisione geometrica delle terre coltivate sono ancora visibili le tracce della centuriazione romana e del riassetto territoriale del XVIII secolo. Spazi coltivati, affiancati da alcuni parchi intorno alle ville patrizie, e zone protette di flora spontanea (soprattutto intorno ai principali corsi d’acqua) sono le note dominanti della pianura bolognese.

Comunicazioni. Bologna è al centro di importanti direttrici del traffico italiano (Firenze-Milano, Firenze-Brennero, Firenze-Venezia, Rimini-Milano) e assume una funzione di cerniera delle comunicazioni viarie tra l’Italia meridionale e l’Italia centro-settentrionale. I tracciati autostradali trovano un naturale punto d’arrivo nella città capoluogo e sono integrati con la fitta rete delle strade statali (n. 9 via Emilia, n. 16 Adriatica, n. 64 Porrettana, n. 253 San Vitale, n. 255 di San Matteo Decima, n. 568 di Crevalcore, n. 569 di Vignola). Il trasporto stradale e autostradale è affiancato da una rete ferroviaria in grado di garantire collegamenti su scala regionale, nazionale e internazionale (Bologna-Milano, Bologna-Padova, Bologna-Portomaggiore, Bologna-Verona, Bologna-Bari, Ravenna-Castelbolognese, Bologna-Roma, Bologna-Pistoia) e dall’aeroporto di Bologna/Borgo Panigale.

Storia. L’area fu anticamente abitata da genti ibero-liguri e poi da popolazioni protoitaliche. Bologna fu città etrusca col nome di Felsina: invasa e distrutta dai galli boi nel IV secolo a.C., fu successivamente conquistata dai romani -che la chiamarono BONONIA- e nel 189 a.C. accolse una colonia di 3.000 legionari. Dopo la caduta dell’impero romano d’Occidente venne meno la floridezza raggiunta in epoca romana e Sant’Ambrogio poté descrivere Bologna come “un cadavere di semidistrutta città”. Nel periodo della dominazione bizantina dipese da Ravenna e, dopo l’occupazione longobarda e franca, fu ceduta alla Chiesa, che la fece amministrare da duchi. Il placito di Governolo (1116) riconobbe alla città l’autonomia comunale: Bologna partecipò alla prima e seconda Lega lombarda, fu sconfitta a Cortenuova (1237) ma a Fossalta (1249) sconfisse l’esercito imperiale e fece prigioniero re Enzo, figlio di Federico II. Tuttavia le lotte intestine tra i ghibellini Lambertazzi e i guelfi Geremei -conclusesi con il trionfo di questi ultimi- favorirono lo stabilirsi sulla città del potere della Chiesa. Dal 1446 al 1506, con il consolidarsi della signoria dei Bentivoglio, a Bologna fu riconosciuta una certa indipendenza ma dal 1512 al 1860 la città fece parte dello Stato pontificio e visse una situazione di degrado, che coinvolse anche l’Università. Centro di idee giacobine già alla fine del XVIII secolo, accolse favorevolmente il nuovo governo napoleonico e nel 1796 fu eletta capitale della repubblica cispadana. Durante la Restaurazione divenne focolaio dei liberali di Romagna e nel 1848 insorse contro gli austriaci; unitasi al Piemonte nel 1860, partecipò alle successive vicende nazionali e internazionali. Nel corso della seconda guerra mondiale fu più volte bombardata da parte degli Alleati e fu attivissimo centro della resistenza.

Struttura socio-economica. È questa una delle aree a maggiore vocazione agricola della regione: l’agricoltura bolognese è caratterizzata dalla presenza di migliaia di aziende, che conducono un’attività meccanizzata e organizzata secondo i metodi più moderni, che hanno consentito di migliorare la qualità dei prodotti agricoli in sintonia con gli orientamenti comunitari in materia. Tra le coltivazioni prevalgono seminativi e foraggio; barbabietole da zucchero, frutta e ortaggi sono destinati all’industria conserviera. L’allevamento bovino e suino è molto sviluppato e alimenta la produzione lattiero-casearia e l’industria delle carni insaccate. Nel settore secondario, strutturato in imprese di piccole e medie dimensioni, prevalgono i comparti metalmeccanico (motori industriali, materiale rotabile ferroviario, veicoli, macchine agricole), tessile e dell’abbigliamento, calzaturiero, grafico-editoriale, chimico (fertilizzanti e materie plastiche) e farmaceutico. Conserva tutta la sua importanza l’attività commerciale: Bologna è in particolare un grande centro di smistamento -anche con l’estero- di prodotti ortofrutticoli. Vivace è infine il turismo, che registra annualmente migliaia di presenze.

IMOLESE

Territorio. Il territorio del comprensorio imolese, che segue il corso del fiume Santerno, abbraccia e riproduce una felice sintesi di due culture di origine diversa, l’emiliana e la romagnola, ed è caratterizzato, come tutta la vallata del Santerno, dalla formazione marnoso-arenacea romagnola. Alle porte di Imola le prime ondulazioni del terreno, punteggiate da vigneti e frutteti, siepi e alberi secolari, castelli e pievi, sono percorse da una fitta e articolata maglia di torrenti e corsi d’acqua. Nel territorio di Borgo Tossignano, la valle del Santerno è tagliata dalla Vena del Gesso, la più grande bastionata gessosa d’Europa, che nasconde grotte e torrenti sotterranei che solcano i grossi cristalli di selenite dei banchi di gesso. Segue la montagna, percorsa da una fitta rete di sentieri e mulattiere, punteggiata da vecchi borghi abbandonati, cappelle, mulini ad acqua, rocche, castelli: in un paesaggio sempre più verde i rilievi toccano i 984 metri con la Faggiola e i 940 metri con il Monte La Fine.

Comunicazioni. Le principali direttrici del traffico sono le strade statali n. 9 via Emilia e n. 610 Monselice o Montanara Imolese. La qualità dei collegamenti, già di buon livello, è migliorata dalla presenza del tracciato autostradale dell’A14 Bolo

gna-Taranto e dei tracciati ferroviari Bologna-Bari, Ravenna-Castelbolognese, Faenza-Russi e Lavezzola-Granarolo Faentino.

Storia. La ricca storia di Imola, fondata dai romani nel II secolo a.C., e il ruolo che la città ha assunto in epoca medievale e nel corso del XVIII secolo hanno lasciato numerose tracce. Sulla riva del Santerno, dove il fiume incrocia la via Emilia, esistevano insediamenti di galli boi, che furono i primi abitatori di queste terre, dopo una prima civiltà agropastorale. Qui sorse, nel II secolo a.C., quel primo villaggio rurale che diventerà dapprima FORUM CORNELII, poi l’odierna Imola. Imola e il suo territorio fin dall’inizio della loro storia furono luogo di incontri e di contaminazione tra culture diverse: pochi chilometri separavano infatti Imola dalla zona deltizia del Po, dal mare Adriatico, da Ravenna, attraverso cui entrava in contatto con le civiltà greco-etrusche e i traffici commerciali, che dall’est cercavano sbocco verso i territori celtici. In epoca cristiana il comprensorio imolese fu governato dai bizantini e, successivamente, appartenne allo Stato pontificio: in questo periodo fu anche oggetto delle alterne fortune degli imperatori svevi, delle signorie degli Alidosi e dei Visconti, dei duchi di Milano e degli Sforza. Nel 1499 Imola fu conquistata da Cesare Borgia, che tentò di stabilire un suo dominio personale sull’Emilia-Romagna. La breve parentesi napoleonica alimentò la rivolta contro il potere temporale della Chiesa e consolidò l’adesione agli ideali giacobini: partecipò ai moti risorgimentali e nel 1860 fu annessa al Piemonte. Dopo i due conflitti mondiali divenne attivo centro della resistenza.

Struttura socio-economica. Il comprensorio imolese è una delle aree economiche più ricche in ambito nazionale, come testimoniano il livello dei consumi, la quota delle esportazioni, il livello quantitativo e qualitativo dei servizi alla collettività. L’agricoltura, che alla grande fertilità della pianura e delle vallate del Santerno e del Sillaro unisce un elevato progresso tecnologico nei metodi produttivi, svolge un ruolo di primo piano. Le aziende agricole, a prevalente conduzione diretta, garantiscono la produzione di frumento, ortaggi e frutta. Di buon livello è la produzione vitivinicola. L’industria, derivata dalla trasformazione delle originarie imprese artigianali, è impostata sul continuo sviluppo delle piccole e medie imprese, caratterizzate da una produzione altamente specializzata e di elevata qualità. I principali comparti sui quali è basata l’industria imolese sono quelli metalmeccanico, ceramico, del legno e del mobile, alimentare, della costruzione e installazione di impianti. Il commercio conserva una forte rilevanza economica, che caratterizza Imola quale area di intensi scambi subregionali; il settore dei trasporti detiene una capacità di movimento merci tra le più rilevanti della provincia. La presenza di una poderosa rete di infrastrutture (sanità, scuola, servizi sociali per l’infanzia e la vecchiaia, impianti sportivi, istituti culturali, iniziative per la tutela dell’ambiente) rende inoltre il comprensorio imolese una zona privilegiata per i residenti e non.

APPENNINO BOLOGNESE

Territorio. L’Appennino bolognese si estende dalla prima collina fino al crinale, nel tratto compreso tra le valli del Samoggia e dell’Idice, e raggiunge i 1.945 metri sul livello del mare col Corno alle Scale. Alle spalle di Bologna inizia un paesaggio di morbide colline. Tra i rilievi il Lavino, il Reno, il Savena, lo Zena, l’Idice, il Santerno e il Sillaro hanno inciso valli profonde, che rappresentano un itinerario turistico di grande valore: i grandi solchi dei calanchi, friabili e irregolari, sono le incisioni di un antico golfo adriatico, in cui dovevano riversarsi molti corsi d’acqua, mentre gli affioramenti di gesso e argilla testimoniano l’esistenza di grandi lagune, evaporate nel tempo. Sulle montagne i fenomeni carsici, che alle porte di Bologna hanno dato vita al più grande sistema di grotte in gesso presente in Europa, cedono il passo alla roccia e al verde dei boschi e dei prati, interrotti da laghi e corsi d’acqua. La vegetazione è ricca e segue quattro fasce: la prima è quella della roverella (fino a 600 metri sul livello del mare); più in alto segue la fascia del cerro; la terza fascia è quella del faggio, l’ultima quella della brughiera, composta da piccoli arbusti.

Comunicazioni. Ai tracciati autostradali dell’A1 Milano-Napoli e dell’A14 Bologna-Taranto è affiancata una fitta e articolata rete di strade statali: n. 64 Porrettana, n. 65 della Futa, n. 324 del Passo delle Radici, n. 325 di Val di Setta e Val di Bisenzio, n. 569 di Vignola, n. 623 del Passo Brasa. Le linee ferroviarie Bologna-Milano, Bologna-Pistoia, Bologna-Roma e Bologna-Firenze completano il quadro delle infrastrutture di trasporto.

Storia. La zona fu abitata già in età preistorica, come testimonia la necropoli etrusca di Marzabotto. Dell’epoca romana l’Appennino bolognese conserva le tracce della centuriazione e il tracciato della via Emilia, una delle arterie più importanti che attraversano la provincia, realizzata nel suo impianto originario dai nuovi coloni a opera di Marco Emilio Lepido. Con la caduta dell’impero romano d’Occidente e la diffusione del cristianesimo, sorsero alcune importanti sedi vescovili, che determinarono una suddivisione del territorio basata su pievi e parrocchie. Nel settimo e nell’ottavo secolo, nel corso delle violente lotte tra longobardi e bizantini, l’Appennino fu teatro di numerosi scontri fra i due popoli: sulle montagne i longobardi dettero vita a comunità agricole, dette arimanniche, con lo scopo di presidiare i territori conquistati. Con l’età comunale la città di Bologna estese la propria autorità sul contado ma, nonostante l’opera di unificazione tentata dal comune sul territorio, continuarono a persistere rapporti di dipendenza dalle famiglie più ricche e nobili: il XIV e il XV secolo videro pertanto l’affermazione delle grandi signorie legittimate dal Papato e dall’Impero. A partire dal XVI secolo, fatta eccezione per la breve parentesi napoleonica, la Chiesa e l’aristocrazia riaffermarono il proprio potere su tutta l’area fino al 1859, quando le vicende risorgimentali posero fine al dominio pontificio.

Negli anni immediatamente successivi, ampia diffusione ebbero le idee socialiste, che, nel secolo successivo, promossero la nascita di leghe e cooperative, che ebbero grande seguito tra le masse contadine e gli operai delle fabbriche. L’avvento del fascismo tentò di smorzare i fermenti sociali ma la provincia si distinse, nel corso della seconda guerra mondiale e della resistenza, per l’attivismo dei suoi partigiani.

Struttura socio-economica. L’agricoltura (basata sulla produzione di cereali, foraggio, ortaggi e frutta) e l’allevamento bovino e suino alimentano l’industria conserviera e lattiero-casearia. La viticoltura, molto sviluppata sui colli alle spalle di Bologna, garantisce la produzione di vini pregiati e rinomati. Il settore secondario conta aziende operanti nei comparti metalmeccanico, tessile e dell’abbigliamento, chimico ed elettronico. La stazione termale di Porretta Terme, i sentieri che solcano le verdi distese del crinale appenninico e la stazione sciistica del Corno alle Scale assegnano inoltre al turismo un ruolo di primo piano nell’ambito delle attività economiche dell’area.

Invia segnalazione | Invia una foto